またspyderが起動しなくなった(Mac)

ちょっとしばらくいじってなくて、OSアップデートもあったけど、またAnacondaからSpyderが起動しなくなった。一度目は起動したが、Terminalで

conda update condaをやったところ、それ以降起動しなくなった。。Anacondaプロンプトにエラーが出される(****はMacのユーザー名)

2値のBMPモノクロ画像を作成する

あることで、2値画像を作る必要があった。ここで言う2値画像とは、白黒のbmpファイルで、bit深さが1のものである。

openCVでbmpファイルを2値で保存すると、値が0と255だけになった絵になり見た目はできているが、これだと、後処理で使いにくかった。1と0の2つの値からなる、1bit=1画素のbmpファイルにしたい。

どうも、openCVのsaveではそれはできなさそうだった。pillowライブラリを使うと可能。

pandaのvaluesは非推奨?

pandasでcsvを読み込んだ後、値をfloatする方法がわからなかったけど、ここにこんなことが書いてあった。

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataF…

警告

代わりにDataFrame.to_numpy()を使用することをお勧めします。

to_numpyを使えば、dtypeを指定できる

S11のピークを見つける

いまひとつ、うまくやりたいことに到達しないんですがそれは自己の「ボキャブラリのなさ」ということなんでしょう、きっと

ピークを見つけるのに、scipyを利用する方法があるようです。前も調べたことがあるのだが、わかりにくいなぁ。低いピーク(谷)を見つけるのにargrelmin 、山を見つけるのに argrelmax 。引数のorderは、検出する範囲を指定するみたい。しかし、sパラのデータはログで掃引しているので下の方と上の方とでピークの位置をきちっと判定できない。ログでも判定できたらいいのにね、でもどういうアルゴリズムになるのか想像できないですけどね。

scikit-rfのデータを抽出する

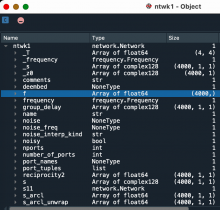

s_magなどデータプロットは綺麗にできるようになったが、データをCSVなんかで保存できないかということを考えていた。Spyderで変数エクスプローラを見ると構造体の中にデータが入っているように見えて、そこを選択してエクセルとか貼り付けることはやっていた。

fが周波数、sが3D配列で見えていると思われる。

配列の要素を見つける

MATLABにはfindって関数があって、条件にあう要素のキー(インデックス)が返される。

Pythonには、numpyのwhereってのがあって、同様に返されるがキーそのものが返らなくて、ずっと解らなかったが、ようやく解った。

import bumpy as np a=np.arange(5) np.where(a==2) # (array([2]),) np.where(a==2)[0] # array([2]) np.where(a==2)[0][0] # 2

キーの配列が返るという意味だったのか!。ようやく理解した。

コロナ禍 行動自粛中

もうしばらく、行動自粛が続くものと思います。すこしづつ、制限は解除されてくと思いますが、前にも書いたけど働きかた改革の本当の意味で、この一部テレワークに変えつつ、業務効率化を目指して行って欲しいな。自粛制限がなくなったんで、3ヶ月前に戻して遅れた分大量残業でやってもらいますって、言いそうだな。いまだ、精神論だけでアホヌカす奴が多いからな!

で、Pythonista3ですが、一応、sceneなるライブラリを使うことで、アプリっぽくできましたね。字の色や、大きさや見た目感はもうちょっと工夫が必要ですが、まぁいいでしょう、ってことで。

Pythonista3 定期的に表示

時刻の表示をすることができるようになったが、定期的に回すのはどうすればいいのか。

しらべると、time.sleep()を使っている例を見かける。

v = ui.load_view()

label2=v['label2']

while True:

label2.text=format(dt,'%H:%M:%S')

time.sleep(1)

v.present('sheet')ループしているようだが、windowが表示されない。v.present('sheet')まで行かないせいだと思う。なので、presentより後にループを持ってきたらいいかなと思った。さらに調べていたら、並列処理する場合はThreadingを使うんだよって書いてあるものがあった。

TOCOSやっと動かせたぜ!

やっている人にとっちゃ子供騙しだろうけど、俺にとっちゃ、けっこう満足っす。そこそこにまとめてあるっすよ。

TWELITEの動作確認を、無s年ブックに書いたっす。

自分で満足すりゃええのよ!

「長い休み中に将来の仕事を考えてきてください」、「は?」、考えねーわ、やりたいことやるっちゅうんじゃ、ボケ。アイデアがあったっって言わねーよ。

休みもあと2日で終わるが、特に全体的な成果ってないな。ええねん。それでええねん。ずっと、それでええねん。やりたいことやった、それでええねん。

ええねん!

PythonでLM61温度を知る。

温度が計算通りきちんと反映されるかを知りたくて、Teratermの表示を流れているをみていたが、よくわかならい。VitualBoxでデータを加工する方法ならPythonがいいが、それだったらMacでできないのかなって調べたらできそうだった。

PySerial

PySerialを使えばMacでも、PythonでUSB-UART変換で使えそうな感じだ。で、やってみた。

Anacondaの初期状態での”installed"には含まれていなかったのでPythonターミナルで

$ conda install pyserial

でインストールして使用する。

上のページでも書いたが、Macのterminalから接続デバイスをまず探しておく。そのときはVirtualBoxで使用しているポートを外しておいてやらないといけない。VirtualBoxで掴んでいると、ここには表示されないみたいだった。私の場合、下記コマンドで4つ表示された。